先日、ヤフーニュースを見ていたらこのような記事を見かけました。

精神障害の障害年金の審査が昨年から厳しくなっているというものですが、私が感じていることを書いてみたいと思います。

記事のまとめ

記事をまとめてみます。

障害年金は、病気やけがで一定の障害がある場合に受け取ることができます。

受け取るための要件は大きく3つあります。

- 初診日要件:申請する病気やケガで初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金課国民年金に加入していること

- 保険料納付要件:初めて病院を受診した日(初診日)より前に年金保険料を納めていること

- 障害程度要件:障害の状態が、病気ごとに定められている障害認定基準にあてはまっていること

今回のニュースでは、3.障害程度要件に該当しないため不支給となったということのようです。

診断書以外にもカルテ開示や医師への意見照会が増えてきたとのことです。

診断書だけでは決まらなくなってきた

従来は医師の診断書に書かれた障害の程度によりある程度障害等級の目安はわかるようになっていました。

しかし、その診断書だけでは決まらなくなってきていると。

だから医師照会だったりカルテの開示が行われるのでしょう。

で、医師の診断書と一緒に本人または家族が作成する病歴・就労状況等申立書を提出する必要があります。

この書類は、日常生活の様子や働き方、障害が生活にどのような影響を与えているのかを書く書類です。

診断書だけでは伝わらない内容を書いていくことと、診断書に書かれた内容とが一致しているというのも大事なポイントになります。

この病歴・就労状況等申立書と診断書の整合性を比べてちょっと障害程度が低いのかなと判断される可能性があると考えられます。

申請件数が急増したから

障害年金、特に精神障害や発達障害の障害年金の請求はここ最近一気に増えました。

年金相談の窓口でも毎日のように障害年金の請求でお越しになる方がおられます。

障害年金を代行している社労士のほか、自分たちで請求を考えている方も来られます。

障害年金のことがかなり認知されてきたこともあって請求件数がそもそもかなり増えているのではないかと。

件数が増えたために不支給になる件数も増える、というのは当然考えられることではないでしょうか。

障害年金を専門にしている社労士

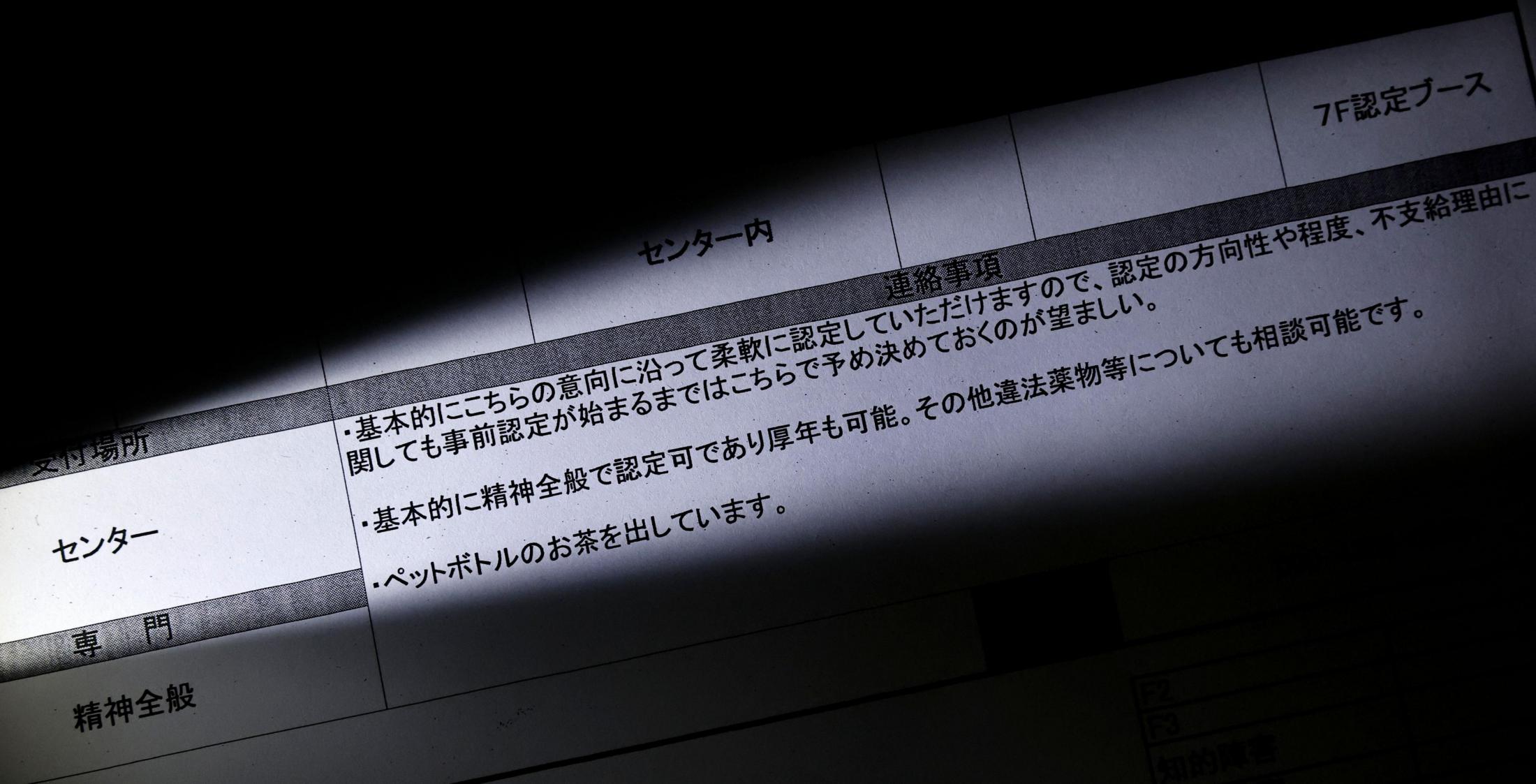

変な書き方ですけど、障害年金を代理している社労士を年金機構側はいいように思っていない雰囲気が感じられます。

障害年金を専門に扱っている社労士は、過去の申請の傾向や対策を練って医師やお客様の関係性を築きながら対応をしています。

一方で、障害年金は本人または家族の申請でもできるため本来ビジネスにしていいのかという考えもあるように個人的には思います。

ただ、障害年金は専門性が深いというか、そもそも障害認定基準の制定が古いため過去の申請の傾向などを把握している社労士のほうが強いのは確かです。

照会があったとか返戻されたときの対応は社労士は慣れているでしょうからね。

認定をする医師次第

認定をする医師が誰か分からずその医師次第で支給か不支給かが分かれるという審査の不透明さがあると先ほどの記事でも取り上げられていました。

その審査方法も正直よく分からないですし。

明確な認定基準があってそれに沿って審査が行われるとは限らないという状況になりつつあるのかなと。

記事にもありましたけど、障害認定基準の基本部分は50年以上変わっていません。

「障害年金を支給できますよ」とは言えなくなってきています。

まとめ

精神障害の障害年金の請求は今後も増えていくでしょう。

でも、障害認定基準の見直しや、認定方法の透明化が行われなければ本当に障害年金を受け取ってほしい方に回らない可能性が多くなりそうです。

このような記事も出ていましたので今後の動向に注目したいと思います。

では。