確定申告時期になり税務相談会などで質問をお受けする際には数冊確定申告に関する本を買って持ち運んでいます。

先日ふと税務署においてある「確定申告書の手引き」を読み返してみる機会があり再度総点検してみることにしました。

いまさらかもしれませんけど…。

【事務所お知らせ】- NEWセミナー開催情報 「在職老齢年金と事前確定届出給与の問題点」

- ホームページ

- 自己紹介

- 業務メニュー

- セミナー動画オンラインSHOP

- メルマガ登録

- 本出版 「ひとり税理士社労士とうつ病パニック障害」

税務署や国税庁ホームページにある手引き類

ここでいう「確定申告書の手引き」ですが、税務署に行けば誰でも手に入れることができますし、国税庁ホームページからもダウンロードできるようになっています。

12月終わりから1月にかけて毎年新たな年分の手引きか公表されます。

手引き類には、

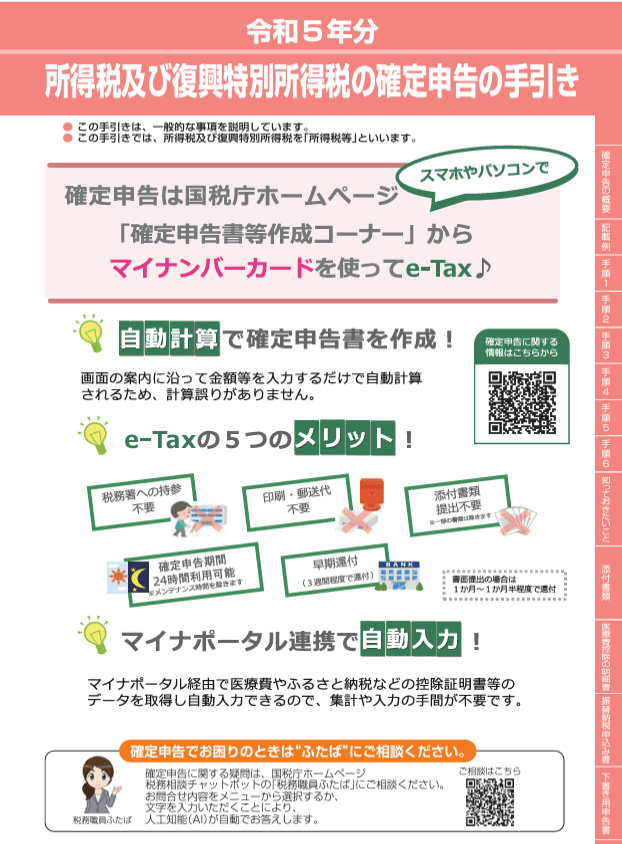

- 令和5年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き

- 令和5年分譲渡所得の申告のしかた

- 令和5年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた

があります。これらは冊子になっています。

ほかにも、

- 令和5年分青色申告決算書の書き方:事業所得のある方向け

- 令和5年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用):住宅ローン控除をはじめて受ける場合

- マイホームを売却した場合の特例チェックシートなど

など種類はたくさんあります。

この中で、冊子になっている3つは目を通しておきたいところです。

税務署勤務をしていたころは法人税担当でしかも都心の税務署に勤務していたことから確定申告時期に所得税の申告相談を受けることがあまりありませんでした。

この冊子3つは一応目を通すようにしていましたが、その後数年は確定申告本のみを持参すれば質問に対応できていました。

今年もこれまでに開催された相談会でも確定申告本1冊を持参していたのです。

税理士会WEB研修を受講

税理士会では年間36時間の研修受講義務が課せられています。

私はすでに目標時間を超えていましたが、あるWEB研修に目がとまりました。

それは、「令和5年分確定申告実務の留意点~国税庁手引きの総ざらいとともに~」という研修です。

先日の相談会の前にもらった3冊の冊子を見て、「ここ数年まともに読んでいないかも…」と。

この冊子はもちろん一般のお客様も目にしますし、これをもとに質問をしてくる可能性が高いのにそれすら最近目を通していなかったのです。

せっかくWEB研修で取り扱っていることもありますので特に改正点や注意すべき点について振り返っておくことにしました。

新たな発見もあり確定申告本に補足したい

研修を受けて再度これらの冊子を読み返してみると「こんなことも書いてあるんだ~」と思うことも。

そういうところって細かい字で書いてあるので読みにくいのは確かです。

しかし、注意すべき点は「⚠️」でしっかり明示されていますので専門家の方はこの部分だけでも再度目を通すといいのかもしれませんね。

あと、随所に確定申告書等作成コーナーの利用を案内がされていますが、実際作成コーナーを利用すると自動計算や要件の判定などができます。

そのため冊子を一から読むということはしなくてもいいわけです。

ただし、あくまで作成コーナーが使いこなせる方のお話であり、相談に訪れる方の中にはこの冊子を見ながら申告書を手書きされている方もおられます。

そんなとき「どのページにどんなことが書いてあるか」は把握しておいたほうがいいなと感じます。

譲渡所得の申告は金額も高額になりがちですので年1回の確定申告時期には慎重に対応したいところです。

冊子には事例も掲載されていますのでその数字を追いかけて確認するというのもおススメです。

ちなみに私はこの冊子の事例をもとに作成コーナーで入力をして計算が正しく行われているかどうかと作成コーナーの操作チェックをしておきました。

たかが手引きと思うなかれ

税務相談に限らず年金相談においても配布されている冊子類には目を通しておくことにしていました。

年金相談では「○○年金ガイド」ですね。

税務相談だと、これらの冊子3つは特に大事だなと。

しかし確定申告本1冊を決めてしまうとそれに頼りっきりになってしまっていました。

お客様がまず目を通しそうなものは配布されている冊子やパンフレットですよね。

その内容を踏まえたうえで専門家として積み上げた知識や経験を活かすべきだと考えています。

いきなり基本なしの応用は危険です。

まとめ

今回改めて手引きを総点検したことで基本に立ち返ることができました。

専門家である限りは手引きの内容で止まるわけにはいかないわけですが、注意すべき点が抜け落ちているというのは実は基本が理解できていない可能性があるということ。

確定申告時期は年1回ですから忘れていることも多いでしょう。

まずはこの手引き3つを読み返してモノにしてみるというのがいいのかなと改めて思いました。

では。